昔日备受欧洲资本青睐的电池巨头如今陷入破产困境,其中蕴含着许多值得深入挖掘的往事。

昔日辉煌

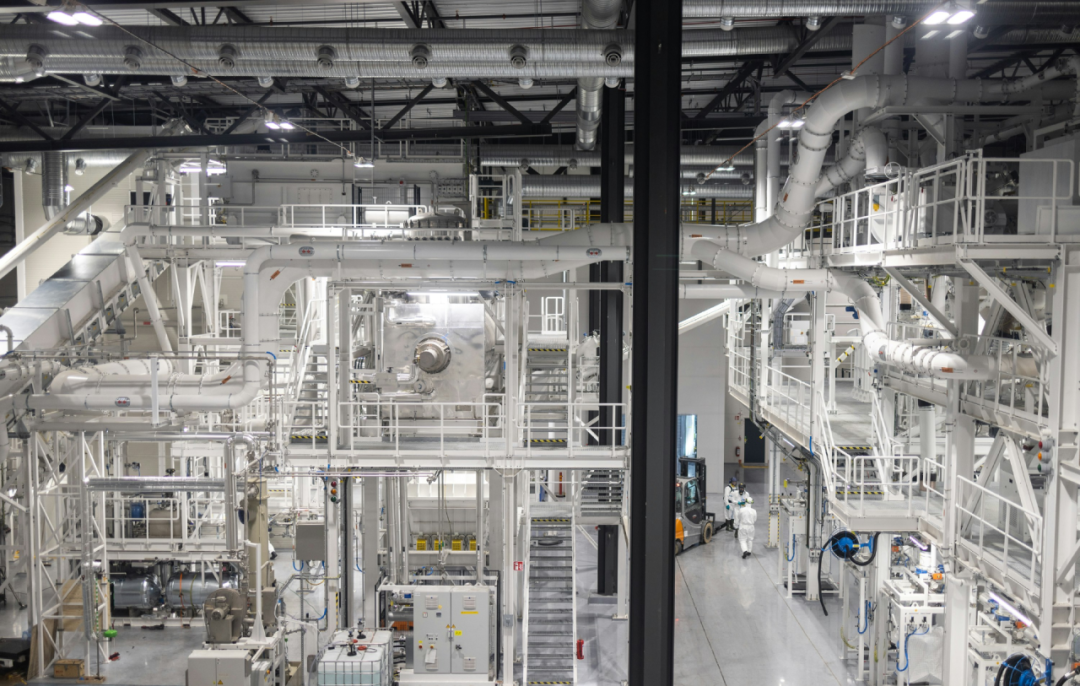

这家电池企业曾盛极一时。2019年,其首个工厂尚在建设中,尚未生产出任何电池,却已收获了130亿美元的订单,生产计划延至2030年。那时,众多投资者对其前景充满信心,认为它是欧洲电池领域的明日之星。它受到了欧洲新能源领域及政府的大力扶持,例如宝马等大股东的支持。在资本与订单的双重助力下,它走上了积极的扩张之路,不断规划着规模的扩大。

看似光明的未来背后,实则潜藏着风险。庞大的订单可能使公司过于乐观,导致制定出不切实际的扩张策略,这为后续的悲剧埋下了隐患。

扩张激进

起初,我们计划在瑞典的谢莱夫特奥小镇设立一家工厂。但随着资金的投入和订单的接连不断,公司开始了持续的扩张。这种过度的扩张带来了不少问题。若公司未做好充分准备,大规模的扩张只会分散资源,使各业务难以得到良好发展。在扩张过程中,这家公司似乎并未充分考虑到产能等实际问题,因而引发了一系列后续问题。

在这种硬撑门面、虚张声势的行为里,它逐渐陷入困境。要扩张就得投入大量资金,可实际的生产能力并未同步增长,这样一来,资金链就出现了问题。而且,随着扩张步伐的加快,这个问题只会愈发严重。

资金链断裂

彼得·卡尔森提到,2023年公司的实际生产能力并未达到既定目标。面对高达550亿美元的电池订单,公司根本无力履行。资金对于公司来说至关重要,一旦资金链断裂,就会引发一连串的连锁反应。若产能不足,便无法获得订单款项,而前期扩张和生产的成本仍在持续消耗。

这情形宛如一个无休止的恶性循环。由于资金不足,公司无法扩大生产能力。没有订单,收入自然减少,资金流入更加困难。如此一来,资金链愈发脆弱。在这种不断加剧的恶性循环中,公司的状况日益恶化。

股东纷纷离弃

公司遇到难关,股东们纷纷采取自卫措施。比如高盛,身为第二大股东,先前对这家公司评价颇高,可是在公司申请破产之后,立刻宣布将所持股份价值归零。沃尔沃在申请破产保护之前,就暂停了合作,意图全面接管合资企业NOVO。这些股东们的退出行为并不难懂,他们这样做是为了降低自身的损失。

公司已经身处困境,这番举动无疑是雪上加霜。原本寄望股东能伸出援手,但如今股东非但未施以援手,反而加剧了公司的困境。

大规模裁员

公司破产前启动了大规模的裁员计划。去年八月,研发部门被撤销,导致200名员工离职。今年九月,公司进行了更大规模的裁员,1600人被裁,这一数字占总员工数的五分之一。到了十月底,美国的子公司率先提出了破产申请。在面临危机时,裁员成为公司的一种普遍应对手段,目的是通过削减人力成本来改善公司的财务状况。

对于那即将到来的破产命运,这些裁员恐怕只是微不足道的帮助,只是企业临终前的垂死挣扎。就好比一个病重的企业,即便节省些开支,也无法从根本上改变它走向灭亡的趋势。

希望破灭

股东们一个月前还抱有它能成功的信心。然而,从备受期待到陷入破产保护,差距变得十分巨大。那个一度被视为亚洲电池替代者的梦想已经破灭。如今,不仅市场拓展遥不可及,连生存都变得异常艰难。这一经历也为其他企业敲响了警钟。

对于这家曾备受期待的公司宣告破产,你认为主要是自身战略出了问题,还是外部因素影响更甚?若你觉得这篇文章有价值,不妨点个赞或转发一下。