关中,这片在中国历史长河中熠熠生辉的土地。一提到关中,便仿佛翻开了一部波澜壮阔的历史画卷。这里战略地位举足轻重,文明璀璨,英雄辈出,对史学家和军事爱好者而言,无疑是一块宝贵的宝地。

关中在史记中的记载

《史记》在众多历史文献中首次频繁提到“关中”,提及次数超过四十次。司马迁指出,关中位于雍山之东,华山之西。这种最初的定义,为“关中”这一概念确立了初步的框架。在远古时代,关中就在史书中显现其独有的特色。这种地域划分,与当时的政治、经济布局紧密相连。通常,地域划分能体现古人对该区域的管理规划和土地使用等考量的智慧。此外,这个区域可能在那时就展现出与其他地方不同的人文地理风貌。

从更广阔的视野来看,《史记》中对关中地区的记载,在历史研究上具有举足轻重的地位。这不仅是对一个地区的简单勾勒,还映射了古代社会的构造和文化进步。这样的记录,让后人得以更深入地了解秦汉之前该地区的发展变化。

东晋徐广的四关说

徐广,东晋时期的人物,他所提出的“四关说”是关中地区界定中的一个关键要素。具体来说,函谷关在西,武关在北,散关在东,萧关在南,这四关所围成的区域就是所谓的关中。这种说法的提出,使得对关中地域的界定变得更加清晰和详尽。徐广是通过当时的地形地貌、军事布局等多方面因素综合考虑,才得出这一明确的定义。

军事上,四关划出了一个特别的战略地带。这四个关口如同为关中筑起了一道坚不可摧的防线。历代王朝在关中抵御外敌入侵时,很大程度上依赖这四道关卡。比如在战争年代,坚守这四关便能有效保护关中城池和民众的安全。古代军队行至关中,面对四关,常常需深思熟虑进攻策略。

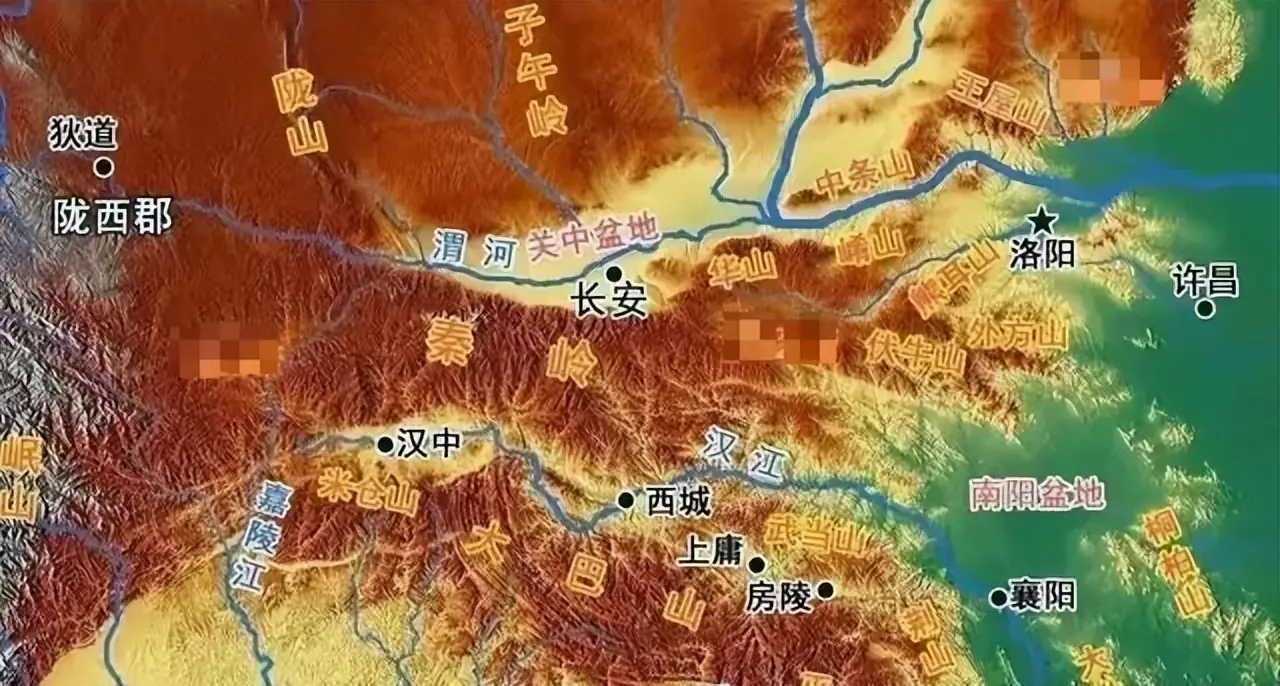

关中的地形优势

关中被誉为四塞之地,位居四大塞地之最。此地地形独特,构成了其强大的战略屏障。在东部,崤函通道上分布着潼关和函谷关。此通道全长五十余公里,最狭窄处仅能容纳数匹马并排行进,堪称天然的军事防御要塞。由于地势险要,历代君王都将其视为重点防御区域,驻军数量多达数万甚至数十万。而武关位于秦岭谷道,地势同样险峻,使得入侵者难以轻易突破。

关中南部被秦岭所阻,通往汉中只有四条狭窄的山谷小道。比如陈仓道和褒斜道这样的主要路径,褒斜道更是我国历史上最早开凿、规模最大的栈道。在战争年代,这些道路对于运送物资、军队调动极为关键;而在和平时期,它们则是各地贸易往来的主要通道。

关中各关隘的重要性

潼关与函谷关位于关中通往中原的崤函要道,这里是黄河冲刷形成的天然峡谷。这两个关隘是关中面向东方的关键通道。在古代战事频仍的时期,牢牢占据这两个关隘,基本上就能掌握通往关中的东方要道。南北方向的武关和散关同样扮演着至关重要的角色。武关因其易守难攻的特性,成为兵家必争之地。散关则是关中与汉中交流的重要出口。虽然萧关在某些方面稍逊一筹,但在关中北部防线仍具有独特的重要性。

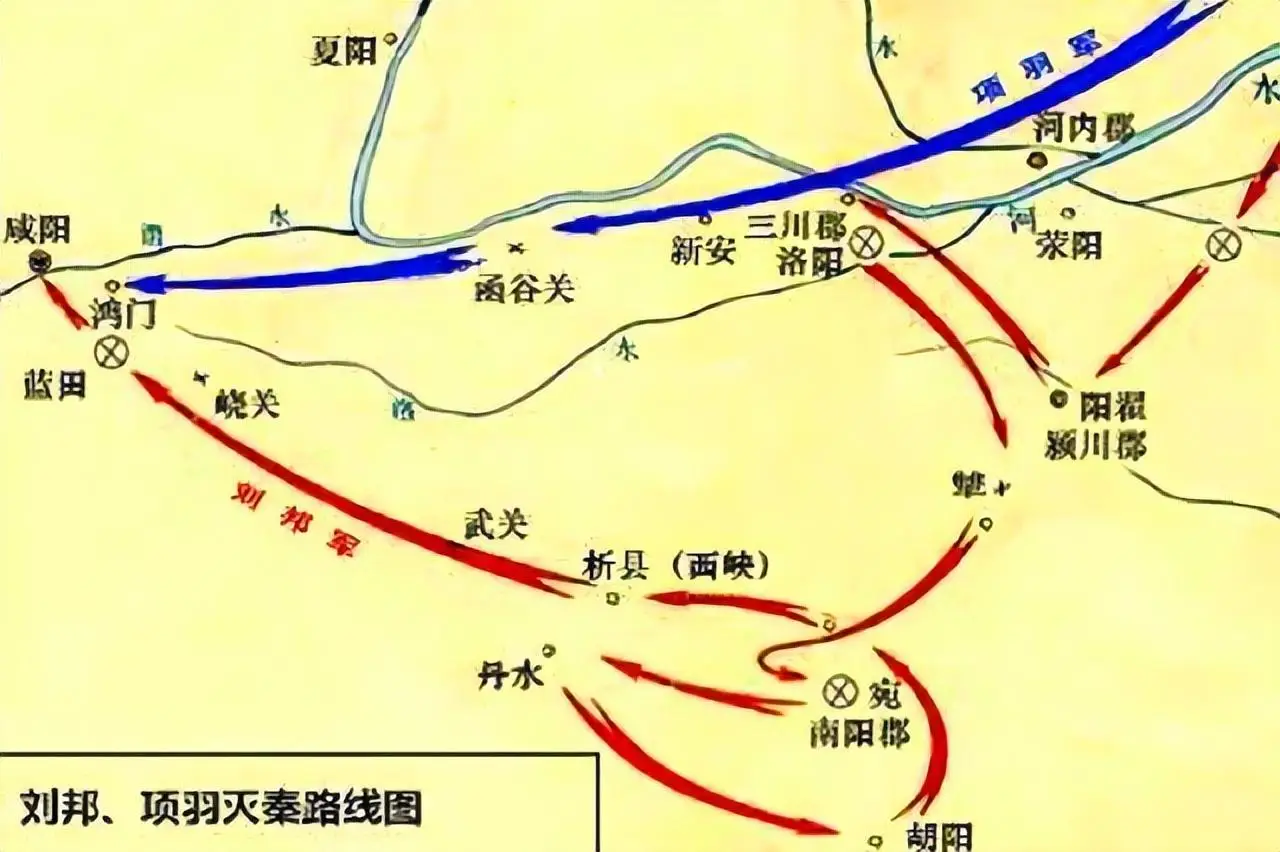

历史上,诸多战争之中,众多军队若想踏入关中,便需觅得攻克关隘之策。若选择绕道而行,地形险峻往往导致军队补给不易、路途不熟,诸多未知的危险接踵而至。

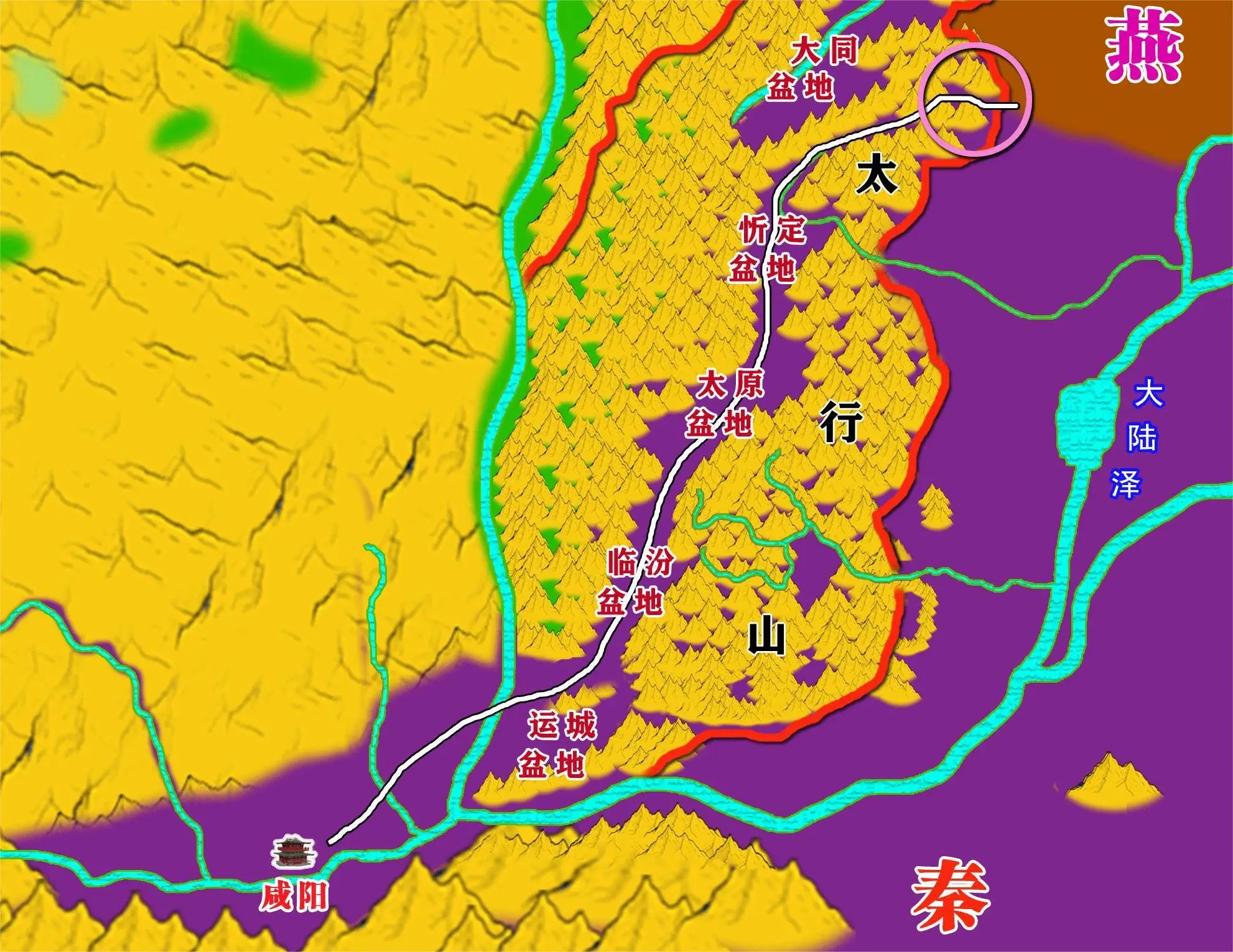

关中的军事交通路线

关中东西交通较为便利。黄河流经临汾盆地和关中盆地这一段,设有众多知名渡口,比如风陵渡、蒲津渡、龙门渡等。这些渡口常常被选作晋南地区通往关中的主要军事通道。以南北朝时期的玉璧之战为例,东魏军队就是通过蒲津渡发起的。然而,关中通往西北的路途则十分艰险。由于关中北上需穿越高原,且沿途地形复杂多变,因此赵武灵王最终放弃了从云中、九原南下攻打秦国的计划。

在军事部署和实战中,这些交通线路对攻守双方都至关重要。将领们必须权衡利弊,依据自身兵力、物资储备等因素,挑选最合适的行军路径。

关中的战略地位

自西周以来,关中便成为关键区域。这里拥有完善的灌溉设施,雨水充足,土壤肥沃,且四周有天然关隘守护。它地处中原、西北、西南交汇之处,成为交通要冲。关中民风勇猛,兵源丰富,更是良马产地。诸多优势使得众多英雄豪杰纷纷前来扎根。

关中在隋唐之前被认为是国家的核心。这一地位对古代皇帝选择都城产生了深远影响。国家在政治、经济、文化等方面的主要力量都汇聚于此。

关中之地蕴含着丰富的历史财富,如今的人们能否从中获取对城市规划、文化传承及军事战略有价值的见解?期待大家在评论区发表看法,同时也希望大家能点赞并转发本文。